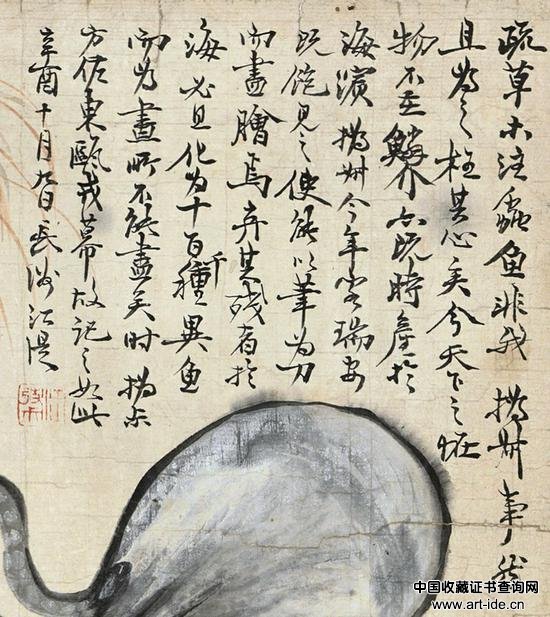

疏草木,注虫鱼,非我撝叔事,然且为之枉其心矣。今天下之怪物不在鳞介,亦既时产于海滨,撝叔今年客瑞安,既饱见之,使能以笔为刀而尽脍焉。弃其残者于海,必且化为十百千种异鱼而为画所不能尽矣!时撝叔方佐东瓯戎幕,故记之如此。辛酉十月九日,长洲江湜。

江弢叔题跋

江氏的跋文一开始就点明了“疏草木,注虫鱼”的考证似乎并非赵之谦的志向所在,言语中透露出分别之际对于赵氏更大的期许。跋文后两句虽然仍是由千奇百怪的异鱼引发的感慨,但关于此图的考证目的,以及对于考证背后赵之谦人生与学术蕲向所做的暗示,却为我们进一步的求证工作提供了线索。

赵之谦自题

在江弢叔题跋之后,胡澍的题跋则更能击中要害,且胡澍对于赵之谦的了解也比江氏要深。胡澍与赵之谦的金石之契同样源于缪梓,二人先后在缪梓幕中共事达七年之久。而且,与赵之谦一样,缪梓之于胡澍亦有传道授业之恩,如其族叔、同客缪幕的胡培系在《事状》中记述:

负笈杭州从溧阳缪武烈公梓习制举业,君弱冠以前所作时艺,不甚合绳墨,而时有英锐之气。至是,武烈公教以古文之法为时文,君乃大喜,每闻公绪论,条记为一编,曰尊闻录,心摹手追,务竟其学。

由此可见,赵之谦与胡澍的治学思想都深受缪梓的影响,且胡澍的《事状》中,亦称赵之谦等人为同门。胡澍于咸丰九年安徽乡试中举,以此推断,二人几乎在同一时间离开缪幕,且都在次年北上参加会试途中遭遇太平天国战乱而折返。胡澍祖业遭战火焚毁,幸家眷无恙,此时杭城已被攻陷,无奈只得奔走浙东,促成了胡、赵二人在兵荒马乱中短暂的相聚:

……

乱离得欢喜,团聚从患难。

寄居于我室,谈笑恒彻旦。

僦屋更比邻,酒食互相唤。

食贫偏壮气,感事同扼腕。

这段比邻而居“谈笑彻旦”的时光,无疑是二人情谊的生动写照,而胡澍终究惦念故土,于当年八月冒险再返绩溪,不料绩溪旋即为太平军攻破,胡澍只得避走,以致音讯断绝。从胡澍离开绍兴,到他再次与身在温州的赵之谦取得联系,这段时间对于赵之谦而言可谓惴惴难安,刚一收到胡澍的来信,便喜不自胜回以长信,表达挂念之情:

……

脱难来无人,寄书苦路断。

魂梦杂疑似,畴与存亡判。

问讯到杭州,揣测疲晨旰。(六月十四,梦人述君噩耗。自四月后叠发三书金华,来者又不知里郑在何所,因以书寄杭州,而君果在)。

今兹释予忧,一夕神伴奂。

同治元年,太平军再次攻占杭州,胡澍又失去音信,此时赵之谦在给钱式演示篆法的《峄山刻石》篆书册中,既称“荄甫陷杭城,生死不可知”。而值得庆幸的是,这一年十二月,赵之谦再次北上京师准备参加同治二年(1863)的会试,竟得以在北京与胡澍重逢,且沈树镛、魏锡曾等金石艺友也先后抵京,四人以京师金石碑版既富,相与考证研究,“奇赏疑析,晨夕无间”,因刻“绩溪胡澍川沙沈树镛仁和魏锡曾会稽赵之谦同时审定印”,以志其盛。而赵之谦的《补寰宇访碑录》与《六朝别字记》亦脱稿于此时。

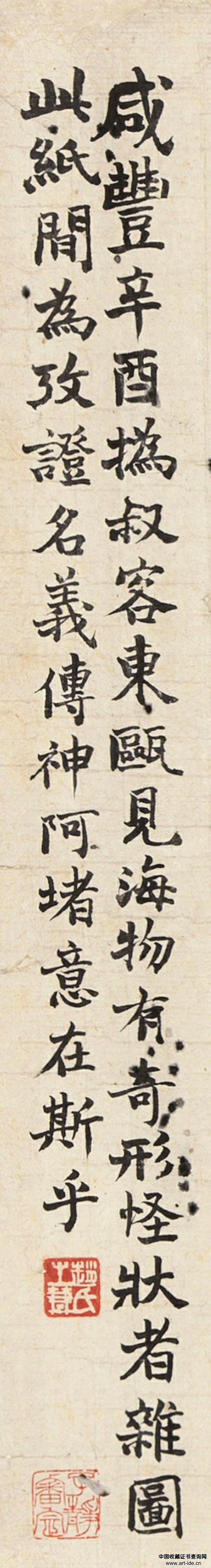

胡澍引首并题跋

客居北京期间,赵之谦向胡澍出示了《异鱼图》,并请其为该图题写引首。胡澍以篆书题写图名,并附有一段跋文:

图异鱼,非好异也,他鱼不待图也。撝叔少颖悟,长多能,近大肆力于经世之学,图繢其余事。然此卷足备一方物产,非寻常写生可比。方今圣人在上,中外一家,涉重洋如履平地,使得尽有。撝叔者随所见而悉图之,将以广见闻、资考订,不更快乎哉!同治二年春莫绩溪胡澍题耑并记,时同客都下。

胡澍的题跋指出:“好异”并非此图的目的,“奇趣”的直接来源是考证名物,而更深一层则是为了“足备一方物产”,这既和一般意义上文人怡情遣兴的写生不同,也同汉学末流空疏泥古的训诂考证拉开了距离,具有明确的现实目的。所以,“奇趣”与“考证”的根源都在于赵之谦的经世之学理想,与此学术人生的大道相比,绘画亦不过是追求这种理想过程中的一种记录方式。那么,赵之谦的经世之学思想究竟从何而来,又有哪些特征呢?只有解开这个问题,我们才能够真正理解《异鱼图》“奇趣”的思想动机与晚清社会思想潮流间的紧密关系。